データに基づく水害リスクの確認方法

本記事では、地名と水害リスクの関係性から、ハザードマップや国土地理院の地図を使った科学的根拠に基づくリスクの確認方法、そして具体的な浸水対策までを解説します。

土地の名前と水害リスクの関係性

近代的な開発が行われる前、人々はその土地の地形や自然環境を直感的に表す地名を付けてきました。例えば、川が近い場所、湿地帯、窪地といった特徴が地名に反映されているのです。つまり、地名は、その土地がもともとどのような場所だったかを示す「土地の履歴書」のような役割を持っています。

国土交通省の資料でも、土地の成り立ちや歴史を知ることが防災に役立つとされています。事実、過去に川や沼、湿地だった場所は地盤が軟弱で、大地震の際に液状化被害が集中する傾向があります。このように古くからの地名は、土地が本来持つ災害リスクを読み解くための重要な手がかりとなるのです。

参考:国土地理院|【災害の備え】災害に備える!

水害リスクを考えるヒントになる漢字や言葉

以下は、国土交通省および長野県(一部抜粋)が公表している 、水害や土砂災害と関係していることが多いとされる語句や地名の例です。

| 地域特性 | 語句 | 地名または漢字の例 | 土地の持つ性質 |

| 湿地・氾濫原 | アクツ アソ ウキ オダ カモ ケミ シュク ソネ ツル ニタ ヌタ フダ ムタ ワダ |

阿久津・芥川 阿蘇・麻生 宇喜多・浮間 小田・織田 加茂・鴨川 検見川・花見 宿河原・宿毛 曽根・大曽根 都留・鶴川 仁多・仁井田 怒田・沼田 札・布田 牟田・無田 和田・十和田 |

かつて湿地や氾濫平野であった可能性を示すことがあります。このような土地は、大雨時に水がたまりやすく、地震による揺れや液状化の被害を受けやすいとされています。 |

| 低地・窪地 | イケ カワチ クボ フクロ |

溜池・池尻 河内・川内 大久保・荻窪 池袋・袋田 |

周囲より土地が低く、水が集まりやすい地形を表すことがあります。大雨の際に浸水しやすい傾向があると考えられています。 |

| 川の合流地点 | アイ エダ |

落合・相川 枝川・江田 |

川が合流する地点を示すことがあります。複数の川の水が集まるため、大雨の際に水位が上がりやすく、氾濫のリスクがあると考えられます。 |

| 崩壊地形 | クラ アズ アツ |

倉・蔵・鞍・暗 小豆・厚・熱・篤・安土 |

がけや深い谷、土砂流出のある場所などを指す地名で、大雨や地震の際に崖崩れや土石流といった土砂災害のリスクが考えられます。 |

| 埋立地 | ウメ ウマ |

梅・埋・宇目 馬 |

これらの文字は「埋める」を語源とし、かつて海や沼、湿地、川だった場所を埋め立てた土地である可能性を示します。埋め立て地や干拓地は、地震の際に液状化が起きる危険性が高いとされています。 |

| 島 |

シマ | 島 | 「島」という漢字は、実際に海にある島だけでなく、周囲を川や堤防で囲まれた場所を指すことがあります。集落全体を堤防で囲んで洪水から身を守ってきた地域もこれにあたります。こうした土地は、一度堤防が決壊すると水が引きにくく、浸水被害や孤立につながる可能性があります。 |

地名と水害のリスクは必ずしも一致しない

地名は土地のリスクを判断するための一つのヒントに過ぎず、それだけで水害リスクの有無を断定するのは危険です。例えば「新田村」は、かつて田んぼや低湿地だった場所を開発したことを示している場合がありますが、現在では治水工事や土地改良によって水害リスクが低減している地域も存在します。

また、市町村合併や区画整理によって、古くからの地名が失われ、新しい名前に変わっていることもあります。新しい地名からは過去の地形や土地利用の履歴が分かりにくくなっているため、地名と水害リスクは必ずしも一致しない点に留意が必要です。

地名をきっかけにしつつ、科学的根拠に基づいた客観的な情報で、多角的に土地のリスクをチェックすることが大切です。

【実践編】データに基づく水害リスクの確認方法

地名というヒントから一歩進んで、公的機関が提供する科学的データを用いて土地の水害リスクを正確に確認する方法を解説します。まずは基本となる「ハザードマップ」を確認し、さらに国土地理院の地図サービスを活用して土地の履歴を調べる方法をわかりやすく紹介します。

関連記事:ハザードマップとは?意味や種類・使い方・調べる際に押さえるポイントを解説

まずは基本!ハザードマップで浸水リスクを把握する方法

「ハザードマップ」とは、自然災害による被害が予測される区域や、避難場所、避難経路などを地図上に示したものです。浸水対策を考える上で、まず確認すべき最も重要な情報と言えます。

ハザードマップは災害の種類ごとに作成されていますが、浸水リスクについては主に「洪水ハザードマップ」や「内水ハザードマップ」を確認します。これらのマップは、以下の方法で入手できます。

【ハザードマップを入手する方法】

● 市区町村の役所の窓口で受け取る

● 自治体のWebサイトからダウンロードする

● 国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」で検索する

● 重要諸室の保護:給食室や職員室などの上階移動 など

ハザードマップ×国土地理院の情報

ご自宅や検討中の土地が、ハザードマップで浸水想定区域として色が塗られていなくても、必ずしも安全とは限りません。なぜなら、ハザードマップが示す浸水予測は、主に「想定される最大規模の、大きな河川が氾濫した場合」を前提としているためです。

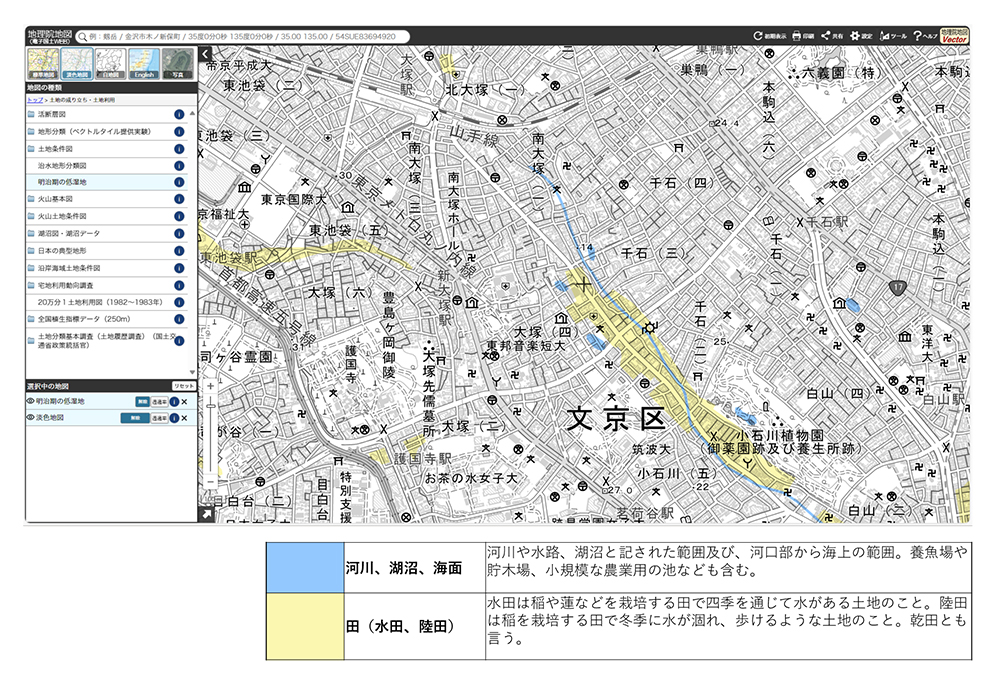

このような「ハザードマップでは見えないリスク」を把握するために有効なのが、国土地理院の「土地条件図」です。

「土地条件図」で「地形分類」や「明治期の低湿地」といった情報を地図に重ねることで、その土地が昔は川や沼だったのか、といった成り立ちを視覚的に確認できます。これにより土地に潜む災害リスクを推測することができます。

【現在の地図に明治期の低湿地の分布を示した地図の例】

浸水リスクに備えるための対策

ハザードマップや地理院地図で浸水リスクがあることが分かったとしても、適切な対策を講じることで、被害を未然に防いだり、最小限に抑えたりすることが可能です。

浸水対策として有効なのが、建物の出入口や開口部に設置する「防水板(止水板)」です。鈴木シャッターでは、お客様の状況に合わせて選べる、手軽で高性能な防水板をご用意しています。

簡易脱着式防水板「オクタッチ」:

工事が不要で、納品後すぐに使える手軽さが魅力の新商品です。緊急時に素早く設置できます。

簡易脱着式防水板「オクダケ」:

簡単なレール設置工事で導入できる 、当社で最も選ばれている実績No.1の商品です。一般的な浸水対策である土のうの設置に約20分かかるのに対し、「オクダケ」なら約1分※で設置が完了します。

※開口幅2m、水位0.5mの場合の社内実験値

防水板「オクタッチ」の詳細はこちら ▶︎

防水板「オクダケ」の詳細はこちら ▶︎

他にも様々な浸水対策があります。詳しくは下記の関連おすすめの記事もご覧ください。

まとめ:土地の水害リスクを知り万全の備えを

地名には、その土地が歩んできた歴史や災害の記憶が刻まれており、水害リスクを考える上で重要な手がかりとなります。しかし、それだけで判断するのではなく、必ずハザードマップや国土地理院の地図といった科学的・客観的な情報を組み合わせて、総合的にリスクを評価することが重要です。

ぜひこの機会に、ご自宅や職場など、普段生活しているエリアの地名をヒントに、災害リスクを改めて調べてみてはいかがでしょうか。そして、もし浸水のリスクが確認された場合は、防水板の設置など、万全の備えで大切な資産と生活を守りましょう。